下之郷遺跡の「祭祀用の水」の井戸

〜中心部広場に設けられた「祭祀用の水」の井戸?〜

ここでは、下之郷遺跡の「祭祀用の水」を得る装置と考えられる井戸について述べます。

ここでは、下之郷遺跡の「祭祀用の水」を得る装置と考えられる井戸について述べます。

下之郷遺跡の概要

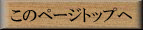

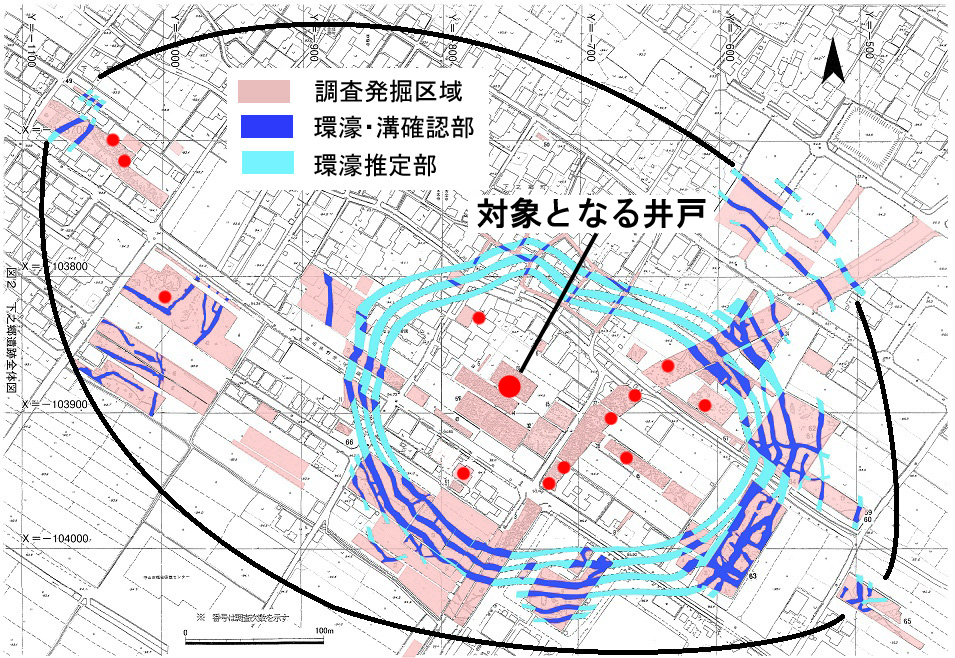

賀県守山市下之郷で発見された弥生時代中期の大規模な多重環濠集落です。

集落のまわりに幅の広い環濠が3重、さらにその外周に数条の大濠が巡らされています。3重の環濠に囲まれる集落の規模は、東西330m、南北260m、面積はおよそ7ヘクタールにおよびます。

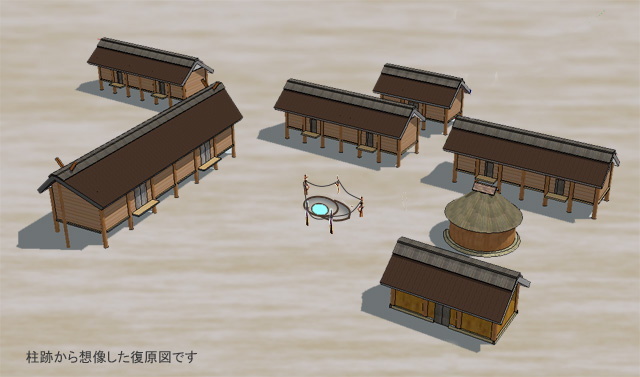

下之郷遺跡では環濠内には、多くの建物の柱穴が見つかっています。縄文〜弥生〜古墳時代に人々が住んでいた竪穴住居は見つからずに、確認された建物は、掘立柱建物や西日本の大型拠点集落でしか見つかっていない壁立式建物、またこの時代としては珍しい独立棟持柱建物があります。

下之郷遺跡を取り囲む環濠と点在する井戸で祭祀が行われていたようです。

|

|

| 下之郷遺跡の範囲 | 下之郷遺跡 中心部の想像図 イラスト:中井純子 |

環濠の規模

3重の環濠で囲まれる集落の規模は、東西330m、南北260m、面積はおよそ7ヘクタールにおよびます。3重の環濠の断面はV字形で幅5〜8m、深さ1.5〜2mと、幅の広く深い濠です。ここから多量の土器、木器、石器が出土するほか、祭祀具や有機物も見つかっています。

|

|

| 下之郷遺跡の環濠 | V字形の深い環濠 |

| 写真:守山市教育委員会 | |

下之郷遺跡の井戸

「祭祀用の水」を得る? 井戸

出典:守山市発掘調査報告書より作成 |

下之郷遺跡では、13カ所の井戸が報告されていますが、ここでは、大きな丸印をつけた井戸について述べています。

報告されている井戸群は、大きさは直径が1〜2m、深さが1〜2mの範囲となっています。

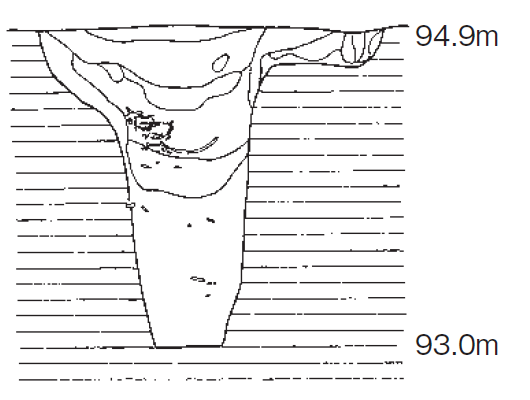

ここで報告する井戸は「祭祀用の水」を得ていた可能性が高い井戸で、上部の大きさは2.5m、深さは2mの大きなものです。

大型建物群の中央にある 大型井戸

環濠内中央部には大型の掘立建物が数棟、建物軸をそろえて(同方向または90度方向)建てられており、祭殿と考えられる独立棟持柱建物と円形壁立建物の間にある広場に大型井戸があります。上部はすり鉢状で2.5m径、中段の口径は1.2m、深さは2mです。

掘立柱建物も複数棟建っていたので、共用の井戸とも考えられます。

|

|

| 環濠内中央部の大型井戸 | 大型井戸の構造 |

| 出典:守山市発掘調査報告書より作成 | |

大型井戸には土器破片があり、大型の壷2点が埋められたようです。

【井戸の形状】

下之郷遺跡の井戸には覆い屋があった痕跡はなく、井筒も無いようなのですが、井戸の側面に洗い場のような浅いくぼみが付けられています。ここは水を引き出して祭事を行う場所であった可能性が考えられます。

集落の中心部の大型祭殿(独立棟持柱建物)の前面に設けられていることも考えあわせると、「祭祀用の水」を得る施設であったかもしれません。

池上曾根遺跡の大井戸との類似性

写真:田口一宏 |

池上曾根遺跡の井戸は、直径2.3メートルのクスノキの大木を刳りぬいて井筒にしており、深さは1.2mです。井戸の上には覆い屋が設けてありました。

池上曾根遺跡の井戸はの用途は諸説ありますが、祭殿の前に設けられた「聖なる水」を得る施設であるという見方が有力です。

両遺跡の比較表を示しますが、井戸のサイズはよく似ており、設置場所も似ています。

| 比較項目 | 下之郷遺跡 弥生中期 | 池上曾根遺跡 弥生中期 |

| 井戸のサイズ | すり鉢状上部の径 2.5m 中段の直径 1.2m 深さ 2m |

井筒部 直径 2.3m 内径 1.9m 深さ 1.2m |

| 井戸の付帯設備 | なし | 井筒 覆い屋 |

| 設置場所・環境 | 環濠内祭祀域(?)の中心部 祭殿:独立棟持柱建物(1×6間) 祭殿と円形壁立建物の中間点(各々より9m) 祭殿は複数回の建て替え |

環濠内祭祀域の中心部 祭殿:独立棟持柱建物(1×10間) 祭殿の正面中心の前方3.5m 祭殿は複数回の建て替え |

井戸のある風景(想像図)

広場にある井戸がどのような状態であったのか想像してみました。

|

| 広場の井戸(想像図) CG:田口一宏 |